作为队里仅有的两名科学家之一,秦大河还要每天在抵达营地安营扎寨后,进行雪冰采样和观测工作。在关键地点,他身着像“大白”一样的洁净服,挖2米深的雪坑,每2厘米一个连续采样,要采100个样品,它们记录了过去数十甚至上百年的地球环境气候信息。为防止雪样被污染,秦大河只能独自进行采样,一干就是七八个小时。

然而,徒步科考对负重有规定。秦大河不愿放弃宝贵的样品,想了半天,他把衣服减少到最少,把样品装到枕头里面,顺利完成采样,由此他也被称为“疯狂科学家”。

“在不可接近地区这一最艰苦的地方,我全程采样,没有落一个采样点,没有丢失一个样品,全面完成了计划。”秦大河由此成为世界上唯一拥有南极地表一米以下连续采集到的冰雪标本的科学家,他很自豪。

相辅相成的两段经历

秦大河为人称道的另外两项履历是,担任中国气象局局长近7年,为中国气象事业做贡献,并自1995年起参加和领导政府间气候变化专门委员会(IPCC)科学评估工作。

“气象事业是一个全覆盖的(事业),不但要测云观天,准确预报天气,还要预测气候变化,为社会经济和可持续发展服务,为全人类的福祉服务,这是我们的职责。”或与学者出身有关,担任气象局局长后,秦大河格外看重气象工作的科技含量,“你必须要把科学的东西做得很精致、很精细,掌握天气运行基本规律,才能给出准确的天气预报,才能真正做好为地方、为老百姓服务。”

因而,秦大河为气象事业赋予了“科技型”的定位,强调以最先进的科学技术指导气象业务,认为中国气象事业是“科技型基础性社会公益型事业”。秦大河亦参与和领导了IPCC评估报告,他认为两段经历相辅相成:评估工作的科技性支撑提高了执政能力,反过来作为管理者,他也能实事求是,使应对气候变化工作按科学规律行事。

秦大河前后在IPCC工作了21年,并担任第四、第五次评估报告第一工作组的联合主席,协调来自全球不同地区、不同国家、不同学科领域的科学家共同工作。

工作期间,学者间的科学讨论非常开放且激烈,秦大河感觉在此过程中可以接触到很多前沿知识,“参加IPCC的科学家掌握了世界上这个学科最新的研究进展。”

工作期间,中国参加IPCC的科学家大幅增加,背后不乏秦大河的努力,“我推荐的科学家,几乎都成为气候系统变化科学各个领域的学科带头人,原因是他们懂得当前气候系统科学最前沿的知识。毫无疑问,他们的工作是有意义的。”

一辈子与冰雪结缘

“气候变暖冰先知。”工作中,秦大河格外关注气候变化对冰冻圈的影响。近十年,这种影响更为明显:他曾工作过的天山乌鲁木齐河源1号冰川退缩加剧,分裂成两支,1980年代为做研究打的冰隧道也早已消融殆尽。

随着全球变暖加剧,冰冻圈的变化、变暖对人类生产生活和社会经济发展产生重大影响。采访中,他数次强调,“保护气候就是保护冰冻圈,保护冰冻圈就是保护人类生存的基础。”作为首先在国际上提出冰冻圈科学概念、并创建首个以冰冻圈科学命名的国家重点实验室的学者,秦大河一直在该领域中深耕,75岁的他至今也“没脱离业务”。

他主编的教材《冰冻圈科学概论(修订版)》获得首届全国优秀教材(高等教育类)特等奖。特等奖只有4个,另外3个是思政理论、中医内科和高等数学,足见其地位之重要。

尽管对公众而言,相比冰川、冻土,冰冻圈科学的概念仍略显陌生,但对秦大河而言,“这不仅是一门基础科学,也是一门很有前途的大的应用科学”,更是他毕生坚持的事业。

他举例说,水资源是中国西部地区生存和发展的生命线,这些地区的发展都与冰冻圈科学有密切关系。又如青藏铁路如何穿越高原冻土区,山区公路冬季吹雪灾害如何解决,如何解决雪崩对山区公路、民众安全的影响等,亦属冰冻圈科学的研究范围。由于这类工作成果很难在高影响因子的学术期刊发表,一定程度上影响了学科发展,秦大河为此感到可惜。

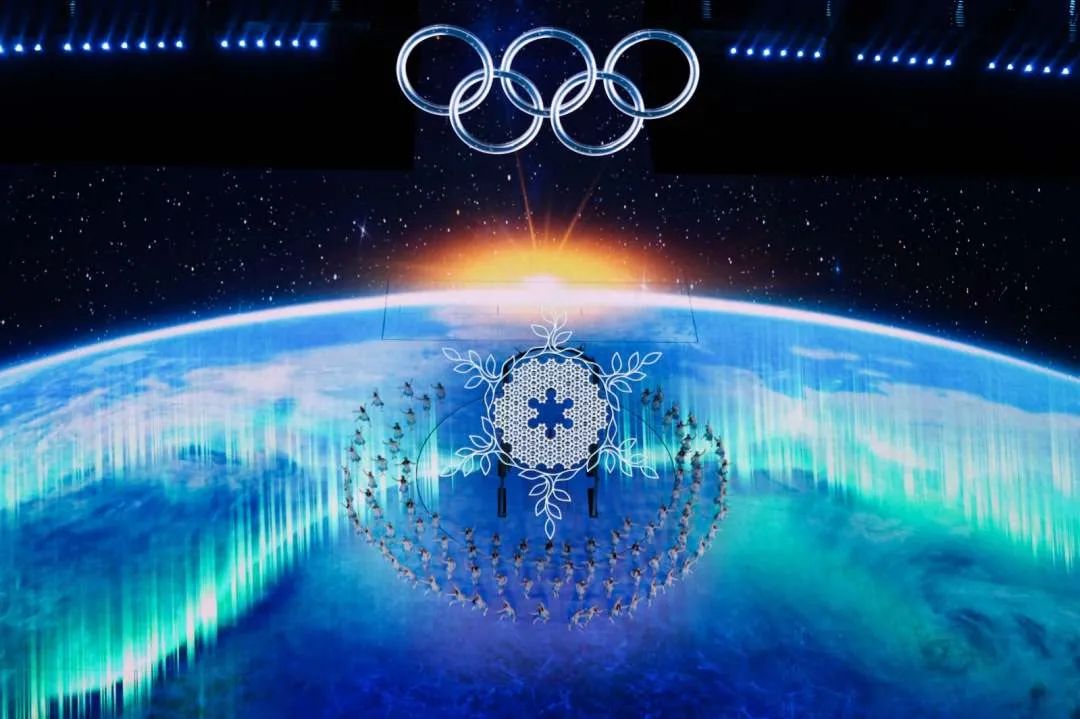

2015年,北京获2022年冬奥会举办权前夕,秦大河就已敏锐地意识到“冰冻圈科学大有可为”。中国地处中低纬度季风气候区,冬季低温少雪,且因全球变暖温度升高,考虑到赛程持续到3月,“人造雪必须要有。”

彼时,冬季冰雪运动的制冰、造雪、储雪等技术设备都由国外“垄断”,如果请国外的制雪专家参与工作,成本高昂。因此,申奥前一年,秦大河就开始组织青年团队,在北京、张家口等滑雪场内进行雪场雪质和气象观测。来自兰州、北京和哈尔滨的青年科学家,密切合作,研制仪器,制定国标,申请专利,最后完成了适合2022北京冬奥赛事“冰状雪”的制作,实现了滑雪场地的“用雪自由”。

秦大河介绍,原先也希望自主制冰,“但确实没有实力,今后要靠年轻科学家的智慧和努力来实现啦!”

1月28日,工作人员在国家高山滑雪中心雪道上工作。新华社记者 陈斌 摄

冬奥赛场上的冰状雪使秦大河再次受到瞩目。近日,他还获评“世界因你而美丽——2021-2022影响世界华人盛典”终身成就大奖,该奖项由凤凰卫视集团联合海内外多家华语媒体发起,共同推举和表彰不同领域成就卓越、具世界影响力的杰出华人典范。但他很理性地看待评价,“要鼓励和表扬年轻人,别表扬我,如果没有年轻人取代我们,(冰冻圈科学)这个事业就难以为继了。”

有人认为,冰状雪的大放异彩或有助于冰冻圈科学的发展,但秦大河觉得,这只是契机之一。“冰冻圈科学对冰雪冬奥固然重要,但是冰冻圈与社会经济可持续发展、生态环境保护等息息相关,还与国际关系、地缘政治等有密切关联。未来全球变暖,冰冻圈科学前途光明,大有可为!”

来源|世界地理与地缘战略研究中心 文|凤凰卫视 记者|郑伍辉 编辑|吴潇岚 吴诚薇 编审|郭文君 吕安琪