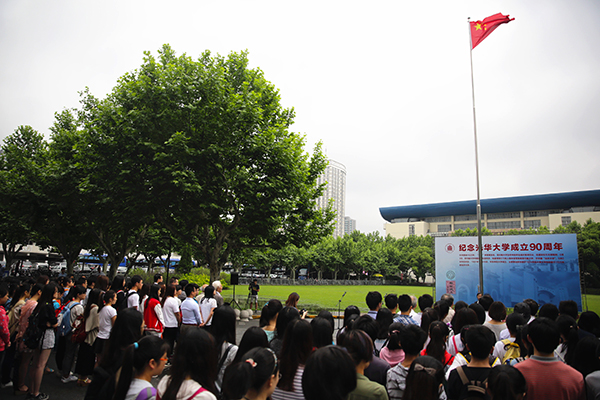

6月3日,是我校前身之一的光华大学成立90周年纪念日。为回顾校史、纪念先贤、弘扬传统,我校近三百名师生代表齐聚中山北路校区群贤堂前,举行庄严而隆重的升旗仪式,共同纪念光华大学成立90周年。光华校友代表姚昆田、范祖德、方禹之和赵修义,校长陈群,校党委副书记兼副校长任友群,校党委副书记杨昌利,副校长郭为禄、孙真荣、李志斌出席仪式。仪式由郭为禄主持。

我校举行纪念光华大学成立90周年升旗仪式

七时许,由我校退伍大学生士兵组成的护旗队,整齐着装,迈着矫健的步伐,护着鲜艳的五星红旗走向旗杆。伴着《义勇军进行曲》响起,全体行注目礼,气氛庄严而肃穆。

升旗仪式举行

“鲲鱼久蛰北溟中,今已化为鹏;去以六月羊角风,重霄一奋冲。我有前圣羲与农,肇造文明启晦蒙;我有后圣周与孔,旁流教泽施无穷……”升旗礼毕后,光华校友代表们深情朗诵了光华大学校歌歌词,校学生合唱团合唱了光华大学校歌,全场师生一起在光华大学的校歌中感受光华传统与精神。

光华校友代表们朗诵光华大学校歌歌词

校学生合唱团合唱了光华大学校歌

已是一头白发的光华校友代表姚昆田在发言中深情地说,“今年我八十八岁,年龄估计是同学们的四倍,今天能在母校与相隔四代的学子们相聚,为母校庆生,我非常得感动”。他表示,90年前的学习生活是今天的同学们难以想象的,希望大家能够珍惜美好生活,不忘历史、继承光华爱国强国的光荣传统;面向未来、努力推动学校向世界知名高水平大学的目标迈进,“希望十年后,我还能再来参加母校的百年校庆”。

光华校友代表姚昆田发言

我校近三百名师生代表齐聚中山北路校区群贤堂前参加纪念活动

校学生代表赵月在发言中表示,虽然光华已成为一种永恒的记忆,但光华的传统与精神早已融入华东师大的血脉,印刻在我们每一个师大学子的心中。身为师大学子,不仅要追思先辈学者们的光辉事迹,更要继承光华大学的精神遗志,心怀兼济天下的理想,拥有为国读书的担当。

校学生代表赵月发言

陈群在讲话中表示,九十年后的今天,作为光华大学最主要的继承者,华东师范大学在此举行纪念光华大学九十周年升旗仪式,为的是继承光华大学传统、弘扬光华大学精神。他说,光华大学建校26载,全体师生秉承爱国爱校、艰苦办学和永不气馁的“光华精神”,成就了一所堪称为民族脊梁的一流学府。当前,在中国高校全面深化综合改革,建设现代大学制度的大背景下,光华大学在大学治理、人才培养、教学科研和社会服务等方面的理念和方法,对于今天华东师大的改革和发展来说,仍然具有十分重要的借鉴意义。光华精神永远值得所有师大人铭记、践行、传承和发扬。

校长陈群致辞

郭为禄在主持仪式时表示,90年前的今天,光华大学的师生以升国旗、唱国歌来抒发自己的民族情感,声援反帝爱国运动。90年后的今天,我们以此来表达对光华前辈们的敬意与怀念。希望大家能够沿着前辈们的足迹,潜心学问,奋发图强,秉承光华之精神,为师大之蓬勃发展贡献自己的力量。

郭为禄主持升旗仪式

1925年“五卅”惨案爆发后,教会学校之圣约翰大学及附中师生通过组织罢课、向国旗行礼、唱国歌等活动表示抗议,但遭到校方无理阻挠;6月3日,圣约翰大学中国籍师生孟宪承、钱基博等570余人集体宣誓脱离圣约翰大学,而后创建“光华大学”,并将6月3日定为光华校庆日。在反帝爱国运动高涨的年代,光华大学的成立,无疑是弘扬民族自尊、躬行教育救国的象征。她从诞生之日起,便烙上了强烈的爱国主义印记。正是在这种理想与信念的激励下,光华大学与早一年成立的大夏大学一样,逐渐发展成为上海四大著名私立大学之一,并于1951年,携手汇聚成为华东师大文脉与学脉的重要源头和主要基础。

光华大学成立90周年纪念活动现场

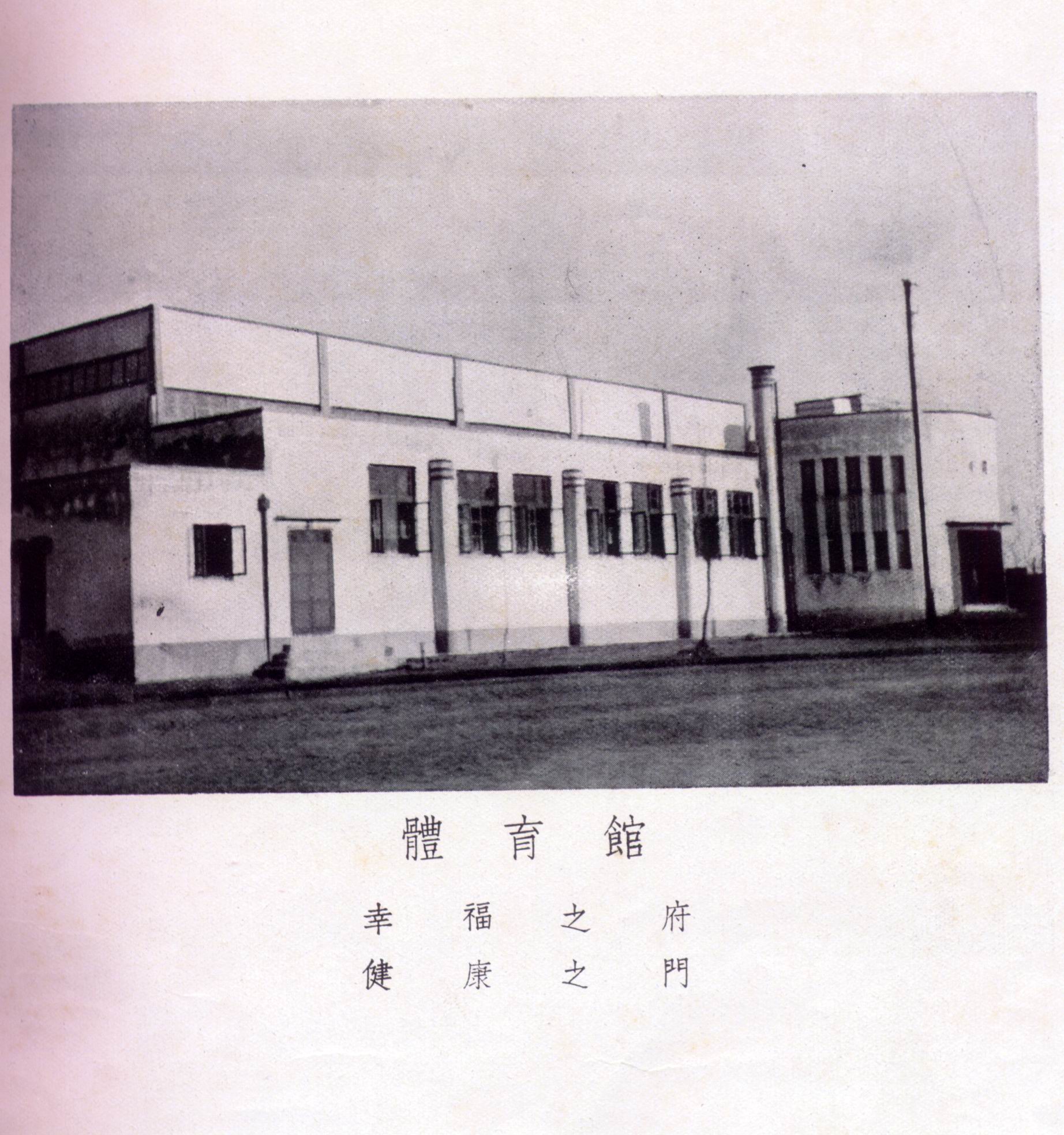

光华大学前以“知行合一”,后以“格致诚正”为校训,以“培养高尚人格,激发国家观念”为宗旨,提倡“读书运动与爱国运动并进”。在张寿镛校长的带领下,学校奋发向上,广揽人才,云集了吕思勉、钱基博、胡适、钱钟书、徐志摩、朱公谨、容启兆、张歆海、颜任光、谢霖、蒋维乔、韩湘眉、潘光旦、周煦良、罗隆基、王造时、章乃器等一批名师大家;在办学中,实施博雅教育,注重外语与国学教育相结合,同时强调体育;实行学分制和积点制;在考试中推行信誉制度,并把它作为学生对学校的一种承诺;光华大学还提倡学生自治制度,强调学校共同体的概念。靠着一流的师资和先进的办学理念,光华大学26载共培养学生一万四千余人,毕业生总计四千余名,为国家和社会各行各业培养了诸多人才,两院院士(学部委员)张青莲、邓拓、林华,知名学者周有光、张芝联、杨宽,作家周而复、田间、穆时英,出版家赵家璧、储安平,政治活动家乔石、姚依林、尉健行、董寅初、汪道涵等都曾求学于光华。

纪念光华大学成立九十周年:光华简史

光华大学(Kwang Hua University)是民国时代上海一所著名的综合性私立大学,1925年6月由退出美国教会学校圣约翰大学的数百名师生所创建,培养了大批有为学生。1951年10月,光华大学与大夏大学合并成立华东师范大学。

1985年3月10日,光华大学校友会在华东师范大学正式成立。华东师范大学自2011年60周年校庆起,将光华大学建校日(6月3日)作为学校每年的纪念日。

历史与沿革

上海创校

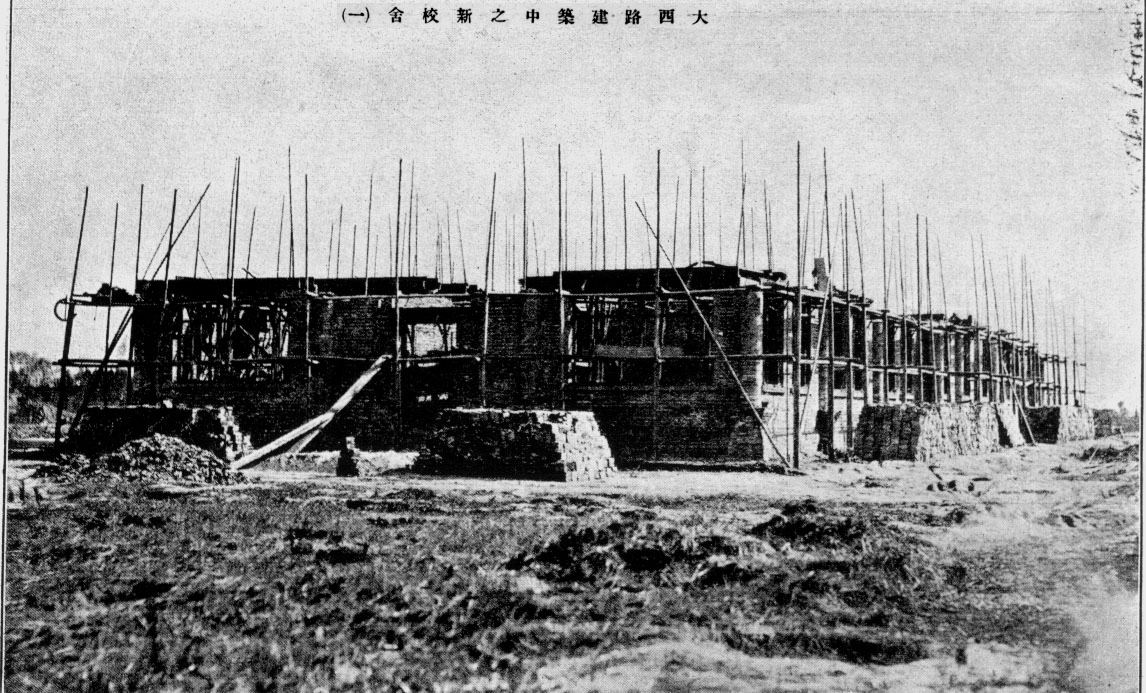

1925年,五卅惨案在上海爆发,各界纷纷走上街头。圣约翰大学及附中的师生也组织罢课抗议,但遭到校方阻挠。于是6月3日,学生553人以及全体华籍教师19人,集体宣誓脱离圣约翰大学,10余名应届大学毕业生声明不接受圣约翰大学颁发的毕业文凭。这一日便定为光华的校庆日。6月4日,离校学生教师集会商议自行设校事宜,他们的举动受到社会各界和学生家长们的支持,出钱出地。经过各方协助,在短短三个月内就成立了新的“光华大学”。“光华”二字取自《尚书大传·虞夏传》里的《卿云歌》:“日月光华,旦复旦兮”,以日月卿云为校旗,红白为校色,“知行合一”四字为校训(1930年改为“格致诚正”)。租上海法租界霞飞路房屋为大学校舍,租新西区丰林桥房屋为中学校舍。1927年,光华大学搬到大西路法华乡王丰镐所捐之新校舍。

院系设置

创办伊始,学校设文、理、商、工四科。1927年工科停办。1929年学校经教育部批准立案,改文、理、商三科为文、理、商三个学院。文学院设国文系(内分国学组、国史组)、英文系(内分文学组、西史组),政治社会系(内分政治组、社会组)、教育系(内分教育组、哲学心理组);理学院设数理系、化学系、生物学系,商学院设经济系、工商管理系、会计系、银行系。学校还陆续增设了土木工程系、法律系。学校还设有光华大学附中,附中为当时上海三大知名中学之一。

发展与变迁

从圣约翰大学辞职的19位中国教师作为光华初期的教学骨干,另有许多博学人士纷纷前来光华任教,以表示对爱国斗争的支持。当时的校长是张寿镛,文学院长是张东荪,中国文学系系主任是钱基博,政治学系系主任是罗隆基,教育系系主任是廖世承,社会学系系主任是潘光旦。胡适、徐志摩、吴梅、卢前、蒋维乔、黄任之、江问渔、吕思勉、王造时、彭文应、周有光、钱锺书等知识分子都曾在光华大学任教,是当时中国的自由主义知识分子云集的一所私立大学。教员多用英语授课。

抗战中,“八一三事变”爆发后,日军入侵上海,光华大学校舍全部为日军炸毁,但学校仍坚持租房上课,未曾间断。同时校长张寿镛和校董事会商议决定将一部分学校内迁入四川,成立“私立光华大学成都分部”。在上海的本部不再公开招生,对外改为两个学社,一名“诚正文学社”,即原文学院;一名“格致理商学社”,原理学院和商学院;壬午补习班,原附属中学。

被炸后大西路校舍

抗战胜利后,成都分部交四川省地方接办,变更为“私立成华大学”。私立成华大学于1952年改为公立。1952年9月,成华大学与西南地区其他财经院校、综合大学的财经系科以成华大学原址为校址组建四川财经学院(今西南财经大学)。上海本部于1946年复校,由于原大西路校址已被日军夷为平地,政府拨给欧阳路两所毗邻的旧日侨学校(今上海无线电七厂所在地)为校址。

1951年全国院系调整中,光华大学被化整为零。商学院并入复旦大学,后并入上海财政经济学院(今上海财经大学);政治、法律系并入复旦大学,后并入华东政法学院(今华东政法大学);土木工程系并入同济大学;而其文、理科与大夏大学等校的相关科系合并成立了华东师范大学,光华大学附中则和大夏大学附中合并成为华东师大附中(今华东师范大学第一附属中学)。

光华大学和附中从1925年到1951年间,先后入校学生有14000余人,毕业4000余人。曾就读该校的学生中包括周有光、汪道涵、邓拓、张允和、穆时英、姚依林、尉健行、荣毅仁、董寅初、袁则留等。

校址变迁

光华大学自建校以来曾几易其址

租借的霞飞路校舍

霞飞路旧校址(1925-1927年),今为淮海中路某地段。

草创时期的光华大学条件十分简陋,第一年由于校舍还在建设,暂租借旧法租界霞飞路534号的房屋作为临时校舍,而宿舍分为附近四处。

大西路校舍

大西路旧校址(1927-1937年),今为东华大学延安西路校区。

1937年“八一三事变”爆发后,日军入侵上海,光华大学所在的大西路校址被日军夷为平地。私立上海纺织工业专科学校1947年搬迁至光华大学大西路旧校址办学,1950年与另外三所纺织院校合并组建私立上海纺织工学院。1951年6月,华东纺织工学院(今东华大学)在该址成立。

租借的华商证券交易所三楼&八楼(左)和成都分校校舍

成都分校

汉口路旧校址(1937-1946年),今为汉口路422号的华企大楼。

抗战爆发后不久,光华大学校舍全部为日军炸毁,但学校仍坚持租房上课,未曾间断。光华大学和附中迁入公共租界内的汉口路“上海华商证券交易所大楼”的三楼和八楼继续上课。期间张寿镛校长委托当时正在四川的商学院院长谢霖在大后方筹备光华大学成都分部(后成为西南财经大学的主要前身)。光华大学随后一部分内迁入四川,在上海的本部不再公开招生,对外称“学社、补习班”(抗战胜利后,国民政府追认沦陷时期毕业学生学籍);诚正文学社暨光华大学文学院,格致理商学社暨光华大学理学院,壬午补习班暨光华大学附属中学。

欧阳路校舍

欧阳路旧校址(1946-1951年),今为上海无线电七厂。

抗战胜利后,光华大学成都分部所有校产,经校董会议决赠与川省。光华大学于1946年回沪复校,国民政府拨给欧阳路两所毗邻的旧日侨学校(原日本女子商业学校、女子高等学校校址)作为光华大学和附中的校址。1946年秋,光华大学暨附中迁至欧阳路校址(今上海无线电七厂所在地)上课,直至1951年10月与大夏大学合并成立华东师范大学。1951年10月-1960年9月,华东师大附中、上海财经学院、上海科学技术大学曾经先后在该址(虹口区欧阳路221号)办学。

文字|戴琪 图片|陈颖 吕安琪 戴琪 主页题图|吕安琪 来源|新闻办 编辑|吕安琪